【摘 要】民歌《山丹丹花开红艳艳》是一首充满红色气息的陕北民歌,王建中先生于1973年将其改编为钢琴曲。钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》渗透着浓厚的东方意蕴,以中国式的节奏作为骨架,民族性旋律及和声作为血肉,不断进行变奏,使主题旋律如画卷一般徐徐展开,浓墨淡彩,色彩鲜明,令人回味无穷。本文从该曲的创作背景、节奏、旋律、织体、和声等方面来阐述乐曲的民族特征。

【关键词】王建中 改编曲 《山丹丹花开红艳艳》 民族特征

中图分类号:J624.1 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2023)16-0086-06

民歌《山丹丹花开红艳艳》是著名音乐家关鹤岩先生于20世纪60—70年代创作的一首极具陕北民族特色的民歌。关鹤岩先生以《当红军的哥哥回来了》和《女孩担水》这两首民歌作为素材,融合陕北特有的信天游,加以整合修改,创作出如今广为流传的《山丹丹花开红艳艳》。

一、钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》的创作背景

钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》是王建中先生于1973年根据同名民歌创作出来的一首极具中华民族特色的钢琴曲。当时,大量的作曲家致力于将钢琴与中国传统音乐相结合,因此“改编曲”这个音乐形式便成为当时重要的音乐创作形式,出现一大批以民间器乐独奏、民间器乐合奏,或者极具特色的民歌改编而来的专业钢琴曲目。我国钢琴改编曲主要分为三种类型:一是由中国传统民歌改编而来的钢琴曲;二是由中国民间广为流传,具有深厚历史器乐曲目改编而来的钢琴曲目;三是由传统戏剧、现代戏剧或歌剧改编来的钢琴曲。《山丹丹花开红艳艳》属于第一类改编曲,该曲调婉转细腻、自由奔放,生動形象地描绘了陕北人民面朝黄土背朝天、朴实、善良的生活实况。与《军民大生产》《绣金匾》和《翻身道情》一起收录于王建中钢琴改编曲《陕北民歌四首》当中。

信天游是陕北极具特色的歌种,其曲调婉转、优美、清亮、高亢、热情,极具陕北民族特色,充分表现了陕北人民热情、奔放的风土人情。王建中先生将民歌与钢琴曲完全结合起来,采用民歌曲调,对原曲唱腔进行模仿与发展。钢琴以民歌旋律为主题来展开,不断进行加花、变奏、重复、展衍等,其中对本曲的甩腔、断腔、滑音进行模仿。

二、钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》的民族特征探究

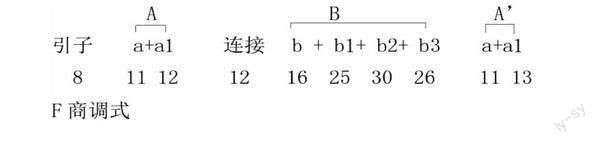

钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》是一首极具陕北特色,风格优美豪迈的钢琴曲。在创作手法上独具特色,是一首复三部曲式,它的曲式结构如下:

(一)钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》的节奏音型特征

1.散板

该曲引子部分采用了极具我国特色的节奏形式,以散拍子的节奏开头,速度标记为自由速度,以虚线形式划分,一共持续5个小节。而后转为3/4拍,下一小节变为4/4拍。散拍子是我国特有的节奏形式,我国音乐注重于意境的营造。

2.长琶音

开头采用左右手交替的长琶音形式,突出了一种轻盈的流动感。这种节奏形式在我国民族钢琴作品中较为常见,如:王建中先生的《彩云追月》,黎英海先生的《夕阳箫鼓》等。而后密集的三十二分音符以音阶琶音交替的密集节奏,让旋律流动起来,突出我国陕北信天游婉转细腻的曲调特点,这是模仿我国民间器乐古筝“刮奏”这一演奏形式。

3.颤音

在第5小节,以上方全音符颤音、左手八分音符节奏音型进行,这种民族节奏是对陕北竹笛颤音进行模仿。

4.倚音

第10小节,左手三个倚音,这种八分音符加空拍的音型,使音乐听起来更加空灵,是对我国民族乐器扬琴的模仿。

5.连续切分音

大量采用民族商调式的连续切分节奏使整体曲调节奏性更为强烈,更使陕北热情细腻的曲调风格更加鲜明,同时大量使用大切分节奏型,使整首曲目的民族风格更加浓郁。

6.附点

中部B部分进行变奏,曲调风格发生变化,曲调变得欢快而又热烈。这一部分大量采用附点加两个八分音符的节奏形式,对陕北的民族乐器小鼓铜锣的声音进行模仿,大量使用跳音和连跳的节奏形式,将陕北人民击打腰鼓气势磅礴的热闹场景用钢琴的形式淋漓尽致地展现出来。

(二)钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》的旋律创作特征

1.引子部分

旋律:速度轻快又悠扬,整体力度为mp。引子以倚音加长值主音音程开始,以主和弦分解为旋律,琶音进行。开头便引人入胜,而后在强拍处采用一个波音和一个主和弦琶音,进一步明确调性。后采用三十二分音符,以五声音阶为基础,左右手交替弹奏,旋律织体密集,用钢琴这一打击乐模仿出弦乐的感觉,给人以“流水”一般的感受,从而展现出陕北广阔、豁达的自然风光。

创作特征:开头左右手交替琶音进行,这是对古筝的“连托”和“连抹”演奏技巧的模仿,以古筝为创作原型。第5小节是对陕北竹笛的颤音、滑音、打音等演奏技巧进行模仿,以竹笛的音色为创作原型展开。王建中将钢琴这一西洋乐器与竹笛结合起来,不仅展现出我国民族乐器竹笛演奏这首曲目热情奔放而又自由的特点,同时还展现出陕北辽阔无垠的人文风光,以及信天游粗犷、向往自由,但又缥缈细腻的特点。在结尾处以主题旋律变化为连接,为A部主题旋律出现作一个铺垫。

王建中先生在引子部分将这首歌曲改编曲与众多民族乐器相结合,真正做到“内化于心,外化于行”,使该曲开头便具有浓厚的中国韵味,正如我国诗词一般,对意境有着深层次表达,让人产生无限遐想。

2.呈示部A部分

旋律:分为a与a1两个乐段。第一小节以单音向上二度极进为八分音符而后回来为核心动机。主题旋律以a乐句(9~10小节)与b乐句(11小节)为基础,将这两个乐句对比展开,从而推动音乐进行。先由a乐句将旋律引出,以民歌《山丹丹花开红艳艳》旋律为主题,乐句划分与民歌一致,这也是以民歌为素材的钢琴改编曲通常所具有的特征。其中大量采用同音反复,左手采用柱式和弦为伴奏织体,使整体旋律歌唱性强,音乐的线条感清晰,充分表现出陕北信天游细腻婉转的曲调特色。b乐句大量采用纯四度与大二度,将b乐句重复一次,形成了一个三句式乐段。

创作特征:第三小节的三个倚音模仿了扬琴的伴奏特色,要求触键轻巧灵活,将力量集中于指尖进行弹奏,下方装饰音弹奏时要轻盈,主要突出上方旋律声部,使旋律更加灵动。该主题旋律引出后,经过三次变奏。20~23小节对主题进行重复。作者将旋律织体加厚,音型变得密集。在织体写法上,以丰富的和弦和八度音程旋律代替原来单线条的旋律线,使旋律更具感染力,听觉音响更加丰富。整个A段音区逐渐扩大,力度不断加强,情绪也在力度织体的变化当中不断升华,表达了陕北人民对于红军到来的喜悦。在结尾处(31小节),使用一个倒影模仿的节奏音型,不断将其减弱,为突出B段力度做好准备。

3.连接句

旋律:从32小节处,节奏变为生動的快板。旋律织体变为主和弦,旋律节奏感变强。左手大量采用附点和切分节奏,采用八度和弦上下低音声部和中音声部反复的音型。大量采用跳音,和二度不和谐音程进行碰撞,营造喜悦的气氛,使整体旋律与A部分形成鲜明对比。模仿民族打击乐器,使曲目展现出浓郁的民族风格,表现出陕北人民对于红军到来载歌载舞、充满生机、活力的热闹场景。

创作特征:以陕北的民族乐器小鼓铜锣声音为原型,对打击乐的声音进行模仿。

4.中部B部分

该段为全曲高潮部分,由第二主题及它的三次变奏组成,节奏由A部分的轻快变得热烈,整体力度变为强。

旋律:b乐段:以四分音符fa向下纯四度到do为核心动机。大量使用和弦,44~45小节以柱式和弦对旋律进行加厚,而后以分解和弦进行。这一部分主要为右手旋律部分,在弹奏时要注意突出旋律声部。伴奏声部大量采用八分音符跳音音型,使曲目节奏感增强。在弹奏时应把左手弹奏得小巧又轻快,力度较弱。

b1乐段:为b主题旋律的第一次变奏,旋律由右手和弦声部变为左手单音声部。右手伴奏声部大量出现二度音程,以民族调式来表现具有穿透力的和声色彩,使曲目的民族特征更加突出。在弹奏时,应当注意将左手声部突出,适当减小右手伴奏声部音量,弹奏得轻巧灵活,以此来展现中华民族调式轻快、靓丽的音乐色彩。b1在b乐句的基础上整体结构有所扩展,新加入两个乐句。

b2乐段:为b主题旋律的第二次变奏,这一乐句大量采用装饰音、加花进行变奏。旋律声部转回右手,整体音区升高,同时力度也持续加强,表现出清幽、朦胧的感觉。b2的曲式结构在b的基础上继而进行扩充,段落加长。在最后3小节结尾处,音型织体进行加厚,采用左右手交替切分和弦,级进向上推进旋律。在弹奏时,这个部分可适当做减慢处理,踏板使用需加深,为进行到b3做一个铺垫过渡处理。

b3乐段:为b主题旋律的第三次变奏,也是与主题区别最大的一次变奏。这一段大量使用和弦,整体织体加厚,左手以八度音程与和弦中音区和低音区八度跳进进行,使整体音响效果更加厚重。开头在b的主题上变为七和弦进行,随着织体加厚,节奏不断拉宽,力度加强,好像所有管弦乐器同时奏响,呈现出一副热闹非凡的场面,表现出陕北人民内心的热情与豪迈,这也是中段的高潮部分。后半部分织体不断变薄,力度不断减弱,主题旋律回归,对b2段进行变化重复。从结构上来说,这是对b段进行再现,以最后两小节作为旋律的扩展,为进行到呈示部做好铺垫。

创作特征:B部分大量采用十六分音符的旋律循环式跑动,这种“加花”处理是对原民歌《山丹丹花开红艳艳》曲目中的甩腔进行模仿,使整体旋律更加丰富、绚丽,更加具有层次感,同时也使曲目更加具有民族特色。

5.再现部A部分

分为a与a1两个乐段,为主题的再现部分,使听众听起来恢宏大气,展现出陕北豪迈大气且又深沉的民族风格。

旋律:在a乐段,王建中先生整体使用辉煌伟岸的和弦和八度音程加花对主题进行再现。在重复A部分主题和弦动机的基础上加厚织体,音乐流畅一气呵成、气息悠长,伴奏在长时值全音符基础上分解主和弦旋律,进行四十六分音符的来回跑动,加强了音乐抒情性,使音乐更具歌唱性,给听众一种波澜壮阔的听觉享受。音符要有颗粒感,由此把听众带入一种波澜壮阔、热泪盈眶,内心升腾起强烈民族认同感的思想感情当中。

创作特征:A部主题加厚再现,对A部主题进行变化重复。

a1乐段:该乐段为本首曲目的尾声片段,以主音fa颤音长时值音型引出,使得旋律听起来清淡又悠长。而后采用两组重复的十六分音符向下进行,让旋律流动起来。力度减弱,变为mp。大量运用装饰加花,恢复引子部分的散拍,与引子部分前后呼应,形成一个整体。再对A部b乐句旋律进行片段化再现。结尾句音区移高八度,结合倚音、双手琶音,使旋律轻盈又悠远。在弹奏时,应注意手指控制力,充分调动手指的积极性,用手腕带动弹奏,使音符轻盈又饱含热情,以此引人入胜,让听众意犹未尽、回味无穷。

创作特征:这一段与引子相同,对民族乐器竹笛的声音进行模仿。旋律变为左手,对A段核心动机进行再现,以引子为核心进行创作。

钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》结合大量的中国民族乐器,大量采用双手交替琶音、连续切分、倚音等不同的音型、节奏型,使整首曲目充满民族韵味。该曲旋律细腻又悠扬,而中部曲风变为热情奔放。王建中先生将陕北特色信天游和陕北人民热情奔放的特点结合在一起。

(三)钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》的织体特征

织体是指音的横向运动所形成的旋律线条和多声部音乐中多音纵向结合所形成的层次结构,将它们相互结合形成织体,也可称为“声部结构”。“织体”是“织体体型”的缩写,织体中包含横向结合结构和纵向结合结构,以及复调音乐和主调音乐。主调音乐、复调音乐和支声音乐皆为多声部音乐。本段主要从主调织体和支声复调织体两种织体类型进行分析。

1.主调织体

主调织体为纵向结构的织体形式,强调纵向进行的线性思维,是指在一段旋律中,一个声部起主导作用,而其他声部以和弦、固定音型、和音等不同方式与主旋律进行结合,对其进行伴奏,主要起到陪衬烘托的作用。其中主调织体主要分为和弦衬托式、固定音型伴奏式、和音衬托式三种类型。中国音乐中大量采用单一线条的叙事方式。受民族音乐影响,王建中先生的钢琴作品中大量采用主调织体。在本曲中主调织体的用法如下:

(1)和弦衬托式

本曲第22~23小节,右手和弦为旋律声部,对主题b部分进行织体加厚进行。左手运用八度和弦和音程交替对旋律声部进行衬托。

69~71小节左手为单音旋律声部,对主题进行弹奏,右手为转位和弦卡空拍对主旋律进行伴奏。

该曲(谱例1)右手为旋律声部,用和弦进行织体加厚,左手为和弦对主旋律进行衬托。

(2)固定音型伴奏式

该钢琴改编曲(谱例2)右手为中部主题旋律声部,左手采用四组固定音型,音程后八分音符对主旋律进行伴奏。

该曲93~96小节前三个小节右手为音型密集的旋律声部,左手为分解和弦对主题进行伴奏。

(3)和音衬托式

《山丹丹花开红艳艳》再现部分(谱例3)右手为旋律声部,左手運用琶音音型为主旋律进行衬托。

2.支声复调织体

支声复调织体是一种介于单声织体和多声织体之间的织体形式,是将同一旋律的变体同时在不同声部进行纵向结合发展而形成的多声结构形式。支声复调是一种源于民间的多声部音乐,又称为“衬腔式复调”。支声复调的特点是各个旋律的各个声部来自同一个旋律,并且同时进行演奏。

该改编曲第一次变奏b1段(谱例4)右手伴奏声部采用支声复调的写法,采用先“合”后“分”的形式。

钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》在保留陕北特色的同时,又丰富了音乐织体结构,将陕北地区的民族音乐韵味完美展现出来。全曲大量采用二度音程,以及音程四度以上跳进,让听众充分感受到陕北的辽阔与苍凉,充分体现了民歌特色,达到旋律声部与伴奏声部的完美融合。整曲织体结构构思巧妙,有模仿古筝的刮奏,有对竹笛装饰音和走句式琶音的模仿,又有对扬琴大琶音的融合,同时还有对打击乐小鼓铜锣的模仿。这些对民族乐器的融合让人们仿佛听到一首民乐合奏曲,将中国音乐特色淋漓尽致地表现出来。

(四)钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》的民族调式和声特征

1.调式特征

《山丹丹花开红艳艳》是一首以F为主音的七声商清乐调式。引子部分在角音、商音、徵音和弦上灵活运用,进一步明确调性,同时丰富了本曲的音乐色彩。再现部(谱例3)多次运用复合调式的创作手法,将la进行还原,形成F徵调式配合F商调式双重旋律的复合调式形式。这样巧妙的创作手法丰富了曲目和声色彩,使曲目听起来不再单调,更加具有层次性。王建中先生以巧妙的和声织体配置,使曲目灵动而又充满民族韵味,让人回味无穷,让听众立刻能感受到陕北浓郁的民族风格,以及陕北人民对于红军到来满心的喜悦。

2.和声特征

在A部主题旋律部分,王建中先生采用主到属的和声进行,采用原位和弦的方式进行处理。在B部分主题旋律处,作者同样采用主到属的和声进行,同样采用原位和弦。这样的进行在保留西方和声功能性骨架主-属-主不变的基础上,减少七和弦到主和弦这样的和声进行,以此适当避免西方和声中强烈的倾向性,保留我国和声进行的民族特点。

三、钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》的民族韵味分析

中国是一个历史古国,有着几千年的灿烂文化。无数伟大的华夏子孙在这片辽阔土地上书写着自己的故事,而这强大的民族精神更是深深地滋养着中华民族文化。在艺术领域,更追求对意境的描写,喜欢内敛而含蓄地表达自己的思想感情。

(一)横向旋律的民族韵味

西方音乐注重旋律的纵向发展,而中国音乐注重单向思维的线性发展。中国音乐如书法艺术一般,以“线”性思维贯穿全局,恰如一叶扁舟,以横向的旋律缓缓进行,穿越中华大地,汇集东西南北的不同风光,以一条条充满民族韵味的旋律,将56个民族的不同气韵如两岸的壮丽山河般徐徐展开。王建中先生创作的钢琴曲以改编曲为主,因此他的作品旋律感非常明显,《山丹丹花开红艳艳》的旋律源自陕北极具特色的信天游,其将西方的音乐语汇与中国民歌结合起来,不断将主题变奏、加花、展衍。西方音乐中以三度音程为基础的和弦进行,钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》在三度基础上,大量加入二度音程。尤其在该曲的中部部分,加入大量的二度音程,在西方音乐的和声语汇基础上融入中华民族音乐元素,使该曲充满民族韵味。

(二)单声性织体的民族色彩

在织体方面,王建中先生在中华民族单声性织体的基础上运用各种不同的音乐创作手法,如:加花、运用各种装饰音进行、音程织体加厚等不同的西方音乐语汇,将钢琴曲改编成多声音乐织体形式,使《山丹丹花开红艳艳》更加充满民族特色。在西方音乐当中,重视对音乐框架的构建。而中国自古以来便秉承着“天人合一”的哲学思维,以此决定了我国作曲家在创作前只会在脑子里形成一个大概轮廓,而后较为即兴地对其进行创作,这也是对信天游风格的完美诠释。信天游是秦腔音乐的代表音种之一,旋律高亢辽阔、节奏自由,该曲大量使用琶音衬托式地突出这一特点,时值长而悠扬,大气壮阔。

(三)散整节奏、节拍构建的民族意境

中国音乐意境的营造讲究“虚、实”结合,推崇自然变化,也就是“渐变”,因此经常形成“散、慢、快、中、快、散”的组合。《山丹丹花开红艳艳》全曲经过多次变奏,从引子的“散板”开始,引入主题变为慢板,脑海中便浮现出陕北人民翘首以盼的身影,这是对红军的期盼,也是对新中国的期盼;中部热情欢快的快速展现出对红军到来的喜悦之情;最后再现部回到慢速,音符如漫山的山丹丹花一般,在这片辽阔的土地上,播撒下红色信仰。而左右手交替琶音进行的弹奏方式最早源自西方,王建中先生将西方的弹奏方式镶嵌在具有我国民族特色的节奏中,更加体现了我国音乐与时俱进的特点,同时加强了乐曲的流动性。

四、结语

陕北民歌是我国重要的非物质文化遗产。在陕北这片红色的土地上,生活着质朴、粗犷又不失细腻的陕北人民。他们用赤诚的热情灌溉了这个民族,用潇洒随性的态度滋养了极具地域特色的民族音乐,深化了我国的民族内涵。王建中先生运用高超的创作技巧,采用五声调式作为框架,运用了大量的中华民族元素,展现了中华民族的神韵,向听众展现出一幅红军到达陕北时陕北人民载歌载舞的靓丽画卷,在钢琴这一西方乐器上孕育出中国的民族音乐之花,同时将西方的乐器与陕北特色信天游民歌完美融合,体现出与时俱进的民族音乐特色。

参考文献:

[1]于静敏.试论陕北民歌《山丹丹开花红艳艳》创作的时代背景及艺术特色[J].戏剧之家,2016(16):75.

[2]鞠真.王建中钢琴改编曲的民族特色研究[D].济南:山东师范大学,2012年.

[3]李贞华.音乐分析与创作导论[M].天津:百花文艺出版社,2006:194.

[4]吴冰.钢琴改编曲《山丹丹花开红艳艳》的音乐学分析[J].喜剧世界(下半月),2021(04):30-31.

[5]邬珅,董婧辉,杜婕.解析《山丹丹花开红艳艳》的演奏技法及民族化和声运用[J].艺术品鉴,2021(06):168-169.

[6]童佳雪.王建中《陕北民歌四首》音乐创作研究[D].武汉:华中师范大学,2019年.

[7]吴萌.王建中钢琴改编曲《陕北民歌四首》创作手法研究[D].南昌:江西师范大学,2012年.

[8]赵昂.王建中钢琴作品对中国钢琴艺术发展的影响研究[D].昆明:云南大学,2016年.